本文

空き家の跡継ぎ世代による本音トーク座談会を開催しました

広報やず令和6年8月号の空き家特集に併せて、空き家の跡継ぎ世代による本音トーク座談会を開催しました。本ページでは、広報やずの内容を一部改変して掲載しています。

家を継ぐ子どもの気持ち、聞いたことありますか?

「家をそのまま残されても困るのに、話を聞いてくれない」

とある空き家関連の会議で、実家の扱いに困っていた跡継ぎ世代がポツリとこぼしました。町では様々な空き家対策を講じてきましたが、次の世代の声が拾えているのか?そしてそれは、所有者世代に伝わっているのか?という問いが出てきたのです。

国土交通省の調査によると、空き家の発生原因は半数以上が相続によるもの。親の考えや思いを伝えないまま子どもが実家を相続し、その後の方針が決められずに放置してしまうケースは珍しくありません。「誰かが住む」「売る・貸す」「解体する」などの方針が関係者で事前に話し合っておく必要があります。

これまであまり聞く機会のなかった空き家を継ぐ側の本音を探るべく、福岡県大牟田市で空き家を活用した居住支援に取り組む福祉と住宅のプロフェッショナル・牧嶋 誠吾さんをファシリテーターに迎え、5人の跡継ぎ世代による座談会を開催。その中でも印象的だった発言をご紹介します。

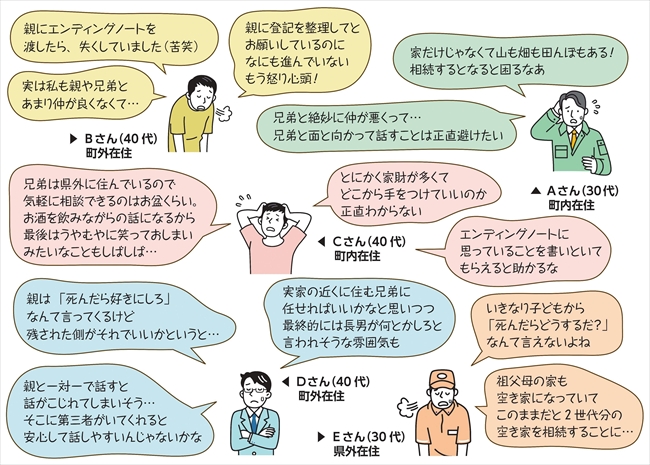

親への思いや相続への不安……飛び出した本音の数々!

Aさん(30代)町内在住

- 家だけじゃなくて山も畑も田んぼもある!相続するとなると困るなあ。

- 兄弟と絶妙に仲が悪くって……兄弟と面と向かって話すことは正直避けたい!

Bさん(40代)町外在住

- 親に登記を整理してとお願いしているのに、なにも進んでいない!もう怒り心頭!

- 親にエンディングノートを渡したら、失くしていました(苦笑)

- 実は私も親や兄弟と仲が良くなくて……

Cさん(40代)町内在住

- とにかく家財が多くてどこから手を付けていいのか、正直わからない。

- エンディングノートに思っていることを書いといてもらえると助かるな。

- 兄弟は県外に住んでいるので、気軽に相談できるのはお盆くらい。お酒を飲みながらの話になるから、最後はうやむやに笑っておしまいみたいなこともしばしば……

Dさん(30代)県外在住

- いきなり子どもから「死んだらどうするだ?」なんて言えないよね。

- 祖父母の家も空き家になっていて、このままだと2世代分の空き家を相続することになりかねない。

Eさん(40代)町外在住

- 実家の近くに住む兄弟に任せればいいかなと思いつつ、最終的には長男が何とかしろと言われそうな雰囲気も感じている。

- 親は「死んだら好きにしろ」なんて言ってくるけど、残された側がそれでいいかというと……

- 親と一対一で話すと話がこじれてしまいそう……そこに第三者がいてくれると安心して話しやすいんじゃないかな。

座談会を終えて

ファシリテーター 牧嶋 誠吾さん(一級建築士、大牟田市居住支援協議会事務局長)

今回の座談会は、空き家化抑制のために「まずは、家族で話しましょう」というテーマで話してもらいました。しかしながら、実際に相続する側である跡継ぎ世代の話を聞いてみると、親世代は自分が亡くなった後の家のことを考えてくれず、なかなか「切迫感」を持ってもらえない。または、どうにかしなきゃと思っていても、結局「どうにかなるさ」と考えているなどの意見が出てきました。

一方、跡継ぎ世代にとっては、必ずしも兄弟姉妹間の関係が良いわけではなく、空き家に対して危機感を持っている人もいれば、まったく持っていない人もいる。その温度差にいら立つことも……。

子どもの意見としては、親から「この住宅はこうして欲しい!」と言ってもらった方が精神的にも楽。まずは親世代の皆さんが、今住んでいる家が「子どもたちにとってお荷物になるかもしれない」と認識することが大切です。

ただ、八頭町には役場のほかにもYYPの相談窓口があって、空き家に関する所有者の悩みに伴走してくれるのは心強いですよね。