本文

幼児教育・保育の無償化について

令和元年5月10日に幼児教育・保育の無償化に関する「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が成立し、令和元年10月から国による「幼児教育保育の無償化」が実施されています。

※申請が必要な方・申請方法などの詳細は、幼児教育・保育の無償化に伴う申請についてをご覧ください。

制度の概要

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や子育て世代の経済的な負担軽減を図る少子化対策の観点から実施されるものです。

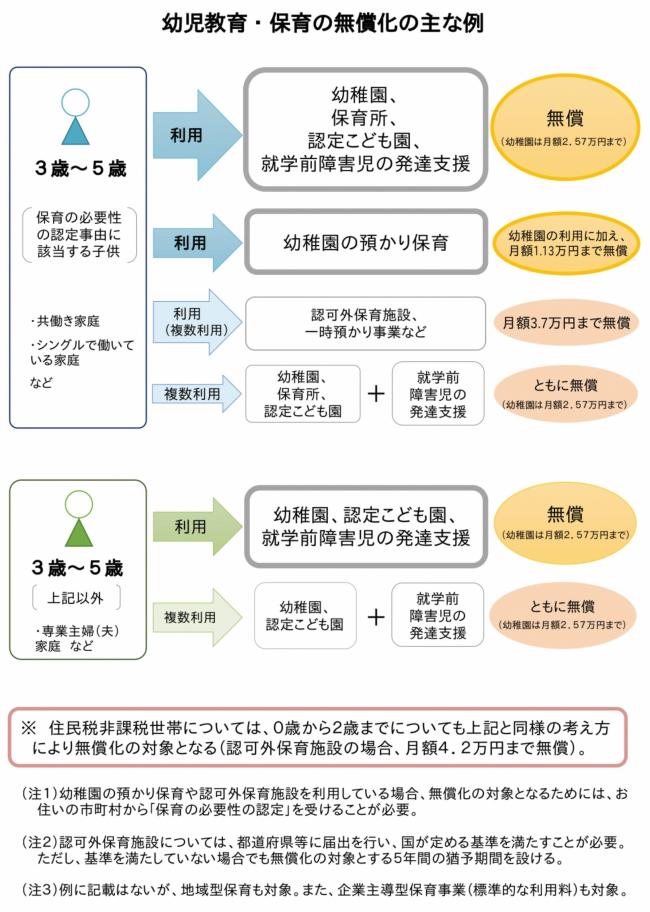

対象者

1.幼稚園・認定こども園を利用する子ども(1号認定子ども)

幼稚園や認定こども園を利用する満3歳から5歳(3歳になった日から就学するまで)の子ども(1号認定子ども)の保育料が無償化されます。

- 子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園(新制度移行幼稚園)や認定こども園は、保育料が「0円」となります。

- 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(新制度未移行幼稚園)については、「月額25,700円を上限」として無償化されます。

- 国立大学付属幼稚園については、「月額8,700円を上限」として無償化されます。

※ただし、実費として徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

2.幼稚園などの預かり保育を利用する子どもたち

「保育の必要性がある」と認定を受けた場合には、幼稚園などの利用料に加え、「預かり保育の利用料が上限額まで」無償化されます。

- 3歳児から5歳児(3歳になった後の最初の4月から就学するまで)の子どものうち、「保育の必要性がある」と町から認定を受けた子どもは、幼稚園の利用料無償化に加えて、「最大で月額11,300円まで(日額450円の範囲で)」預かり保育の利用料が無償化されます。

- 3歳未満の子どもについては、保育の必要性があると町から認定を受け、かつ住民税非課税世帯の場合に限り、幼稚園の利用料無償化に加えて、「最大で月額16,300円まで(日額450円の範囲で)」預かり保育の利用料が無償化されます。

- 認定こども園において、子ども・子育て支援新制度の1号認定の子どもが利用する預かり保育も、上記と同様の扱いとなります。

3.保育所・地域型保育(小規模保育事業等)・企業主導型保育を利用する子どもたち

保育所等を利用する3歳から5歳(3歳になった後の最初の4月から就学するまで)のすべての子どもの保育料が無償化されます。

- 保育所(2号認定)、地域型保育施設(2号認定)は、保育料が「0円」となります。

- 企業主導型保育は、標準的な利用料が無償化されます。

- 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもたちについても、利用料無償化の対象となります。

※ただし、実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

※また、延長保育料は、(国の)無償化の対象外です。

4.認可外保育施設を利用する子ども

保育の必要性があると認定された3歳から5歳(3歳になった後の最初の4月から就学するまで)のすべての子どもの利用料が無償化されます。

- 「月額37,000円を上限」として無償化されます。

- 保育の必要性があると町から認定を受け、かつ、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもについても、「月額42,000円を上限」として無償化されます。

- 認可外保育施設の利用料のほか、子ども子育て支援法に基づく一時預かり事業(一時保育)、病児保育事業およびファミリーサポートセンター事業も上記月額を上限として、無償化の対象となります。

※都道府県等に届出を行い、かつ、国の基準を満たす施設が無償化の対象となります。(無償化開始から5年間の猶予期間を経過したため。)

5.就学前障がい児の発達支援施設を利用する子ども

就学前障がい児発達支援施設(障がい児通所施設)を利用する3歳から5歳(3歳になった後の最初の4月から就学するまで)のすべての子どもの利用料が無償化されます。

- 住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもたちについては、既に利用料が無償化されています。

- 幼稚園、保育所、認定こども園と障がい児通所施設の両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となります。

幼児教育・保育の無償化に伴う副食材料費の取扱いについて

幼児教育・保育の無償化に伴い、これまで3歳から5歳まで(2号認定)の保育料に含まれていた副食材料費(おかず・おやつ代)については、施設による実費徴収が基本となり、無償化の対象外となります。

- 子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園や認定こども園を利用する子ども(1号認定子ども)のうち、年収360万円未満相当の世帯のすべての子どもおよび全所得階層の第3子以降の副食材料費は免除します。(多子軽減に基づく=国制度)

- 0歳から2歳まで(3号認定)の給食材料費はこれまでどおり保育料に含んで徴収します。

※ただし、町内保育所を利用する子ども(2号認定)場合は、副食材料費を免除します。(町独自施策)

無償化の適用となる町内施設

| 施設の概要 | 施設の設置者の名称 | ||

|---|---|---|---|

| 種類 | 施設の名称 | 所在地 | |

| 保育所 | 郡家東保育所 | 八頭町稲荷167番地 | 八頭町 |

| 保育所 | 郡家保育所 | 八頭町郡家71番地1 | 八頭町 |

| 保育所 | 国中保育所 | 八頭町石田百井3番地2 | 八頭町 |

| 保育所 | 船岡保育所 | 八頭町坂田30番地 | 八頭町 |

| 保育所 | 八東保育所 | 八頭町安井宿1346番地 | 八頭町 |

| 施設の概要 | 施設の設置者の名称 | ||

|---|---|---|---|

| 種類 | 施設の名称 | 所在地 | |

| 一時保育 | 郡家東保育所 | 八頭町稲荷167番地 | 八頭町 |

| 一時保育 | 郡家保育所 | 八頭町郡家71番地1 | 八頭町 |

| 一時保育 | 国中保育所 | 八頭町石田百井3番地2 | 八頭町 |

| 一時保育 | 船岡保育所 | 八頭町坂田30番地 | 八頭町 |

| 一時保育 | 八東保育所 | 八頭町安井宿1346番地 | 八頭町 |

| 施設の概要 | 施設の設置者の名称 | ||

|---|---|---|---|

| 種類 | 施設の名称 | 所在地 | |

| 病後児保育 | 郡家東保育所 | 八頭町稲荷167番地 | 八頭町 |

| 病後児保育 | 郡家保育所 | 八頭町郡家71番地1 | 八頭町 |

| 病後児保育 | 国中保育所 | 八頭町石田百井3番地2 | 八頭町 |

| 病後児保育 | 船岡保育所 | 八頭町坂田30番地 | 八頭町 |

| 病後児保育 | 八東保育所 | 八頭町安井宿1346番地 | 八頭町 |

| 施設の概要 | 施設の設置者の名称 | ||

|---|---|---|---|

| 種類 | 施設の名称 | 所在地 | |

| 子育て援助活動支援 | 八頭町ファミリーサポートセンター | 八頭町郡家殿282番地2 | 八頭町 |

無償化の申請手続

無償化の給付を受ける利用者は、町に対して無償化の対象となるための認定申請が必要です。

- 既に1号から3号までのいずれかの認定を受けて、保育所・認定こども園・幼稚園を利用している方については、申請は不要です。

- 町は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無などの必要事項を確認したうえで、申請者に無償化の対象可否を通知します。

※申請が必要な方・申請方法などの詳細は、幼児教育・保育の無償化に伴う申請についてをご覧ください。

Q&A

(1)3歳になった日から無償化になるの?

A.幼稚園や認定こども園の教育時間利用者は3歳になった日から、それ以外の保育所や認可外保育所等の利用者は3歳になった後の最初の4月から、幼児教育・保育の無償化の対象となります。保育所等利用者で年度中途に3歳になった場合は、翌年4月に3歳児クラスとなってからが無償化の対象となります。

(2)利用料がすべて無償化されるの?

A.延長保育料や実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

なお、副食材料費については、原則として無償化の対象外ですが、利用施設や世帯の状況によっては(国基準で)免除される場合があります。

町内保育所利用者の副食材料費は、町独自の子育て世帯に対する負担軽減施策により免除します。

(3)第2子以降保育料無償化はどうなるの?

A.八頭町では、子育て世代の経済的な負担軽減を図ること等を目的として、平成28年度から、所得制限や多子年齢制限を設けず、第2子以降の保育料無償化を行っています。

令和元年度10月から実施された幼児教育・保育の無償化は、3歳以上の子どもたちを対象としていることから、3歳未満の子どもたちに対して継続して第2子以降無償化を実施します。